Der Evolution des Kleinhirns auf der Spur

Heidelberger Wissenschaftler enthüllen genetische Programme, die die Entwicklung der zellulären Vielfalt im Kleinhirn von Menschen und anderen Säugetieren steuern. Die Ergebnisse wurden nun in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht.

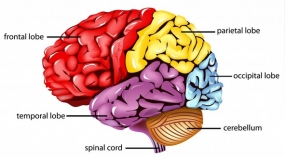

Die Evolution höherer kognitiver Funktionen beim Menschen wurde ursprünglich mit der Ausdehnung der Neokortex in Verbindung gebracht – einer Hirnregion, die unter anderem für bewusstes Denken, Bewegung und Sinneswahrnehmung zuständig ist. In der Forschung wird jedoch zunehmend deutlich, dass sich das „Kleine Gehirn" oder Cerebellum während der Evolution ebenfalls ausdehnte und wahrscheinlich zu den einzigartigen menschlichen Fähigkeiten beiträgt, wie Henrik Kaessmann vom Zentrum für Molekularbiologie der Universität Heidelberg (ZMBH) erläutert.

Sein Forschungsteam hat nun zusammen mit Stefan Pfister vom Hopp-Kindertumorzentrum Heidelberg (KiTZ) umfassende genetische Karten der Entwicklung von Zellen im Kleinhirn von Menschen, Mäusen und Opossums erstellt. Im Vergleich dieser Daten zeigen sich sowohl ursprüngliche als auch artspezifische zelluläre und molekulare Merkmale der Kleinhirnentwicklung in mehr als 160 Millionen Jahren der Säugetierevolution.

„Obwohl das Kleinhirn, eine Struktur im hinteren Schädel, etwa 80 Prozent aller Neuronen des gesamten menschlichen Gehirns umfasst, galt es lange als eine Hirnregion mit eher einfacher zellulärer Architektur", erklärt Henrik Kaessmann. In jüngerer Zeit haben sich jedoch Hinweise darauf verdichtet, dass diese Struktur eine ausgeprägte Heterogenität aufweist, so der Molekularbiologe. Die Heidelberger Forscherinnen und Forscher haben nun systematisch alle Zelltypen im sich entwickelnden Kleinhirn von Menschen, Mäusen und Opossums klassifiziert. Zu diesem Zweck sammelten sie zunächst mithilfe von Einzelzell-Sequenzierung molekulare Profile von fast 400.000 individuellen Zellen und setzten dabei Verfahren ein, die eine räumliche Zuordnung von Zelltypen ermöglichen.

Auf der Grundlage dieser Daten stellten die Wissenschaftler fest, dass der Anteil an Purkinje-Zellen – große und komplexe Neuronen mit Schlüsselfunktionen im Kleinhirn – im menschlichen Cerebellum in den frühen fötalen Entwicklungsstadien fast doppelt so hoch ist wie bei Maus und Opossum. Diese Zunahme ist vor allem auf spezifische Subtypen von Purkinje-Zellen zurückzuführen, die während der Entwicklung als Erstes entstehen und die wahrscheinlich mit neokortikalen Bereichen kommunizieren, die an kognitiven Funktionen im ausgereiften Gehirn beteiligt sind. „Das lädt zu der Annahme ein, dass die Ausdehnung dieser besonderen Purkinje-Zelltypen im Laufe der menschlichen Evolution höhere kognitive Funktionen beim Menschen unterstützt", erklärt Mari Sepp, Postdoktorandin in Kaessmanns Forschungsgruppe „Funktionelle Evolution der Säugetiergenome".

Mit bioinformatischen Ansätzen verglichen die Forscherinnen und Forscher außerdem die Genexpressionsprogramme in Kleinhirnzellen von Menschen, Mäusen und Opossums. Diese Programme werden durch die fein abgestimmten Aktivitäten einer Vielzahl von Genen umgrenzt, die bestimmen, zu welchen Typen sich Zellen im Laufe der Entwicklung ausdifferenzieren. Die Wissenschaftler identifizierten dabei Gene mit zelltypspezifischen Aktivitätsprofilen, die seit mindestens etwa 160 Millionen Jahren der Evolution über die Arten hinweg konserviert wurden. Das lässt nach den Worten von Henrik Kaessmann darauf schließen, dass sie für grundlegende Mechanismen der Identitätsfindung von Zelltypen im Kleinhirn der Säugetiere wichtig sind. Gleichzeitig identifizierten die Forscherinnen und Forscher mehr als tausend Gene mit Aktivitätsprofilen, die sich zwischen Mensch, Maus und Opossum unterscheiden. „Auf Ebene der Zelltypen kommt es recht häufig vor, dass Gene neue Aktivitätsprofile erhalten. Das bedeutet, dass ursprüngliche Gene, die in allen Säugetieren zu finden sind, im Laufe der Evolution in neuen Zelltypen aktiv werden, womit sich potentiell auch die Eigenschaften dieser Zellen verändern können", so Kevin Leiss, zum Zeitpunkt der Arbeiten Doktorand in der Forschungsgruppe von Kaessmann.

Unter den Genen, die beim Menschen andere Aktivitätsprofile als bei der Maus – dem am häufigsten verwendeten Modellorganismus in der biomedizinischen Forschung – aufweisen, werden mehrere mit neurologischen Entwicklungsstörungen oder Hirntumoren im Kindesalter in Verbindung gebracht, wie Stefan Pfister erläutert. Der Wissenschaftler ist Direktor am KiTZ, leitet eine Forschungsabteilung am Deutschen Krebsforschungszentrum und ist als Kinderonkologe am Universitätsklinikum Heidelberg tätig. Die Ergebnisse der Untersuchungen könnten, so Pfister, wertvolle Orientierungshilfen geben, um über das Mausmodell hinaus nach geeigneten Modellsystemen für die weitere Erforschung solcher Krankheiten zu suchen.

Die Forschungsergebnisse wurden in der Fachzeitschrift Nature veröffentlicht. Neben den Heidelberger Wissenschaftlern vom ZMBH und vom KiTZ waren an den Arbeiten Forscherinnen und Forscher aus Berlin sowie aus China, Frankreich, Großbritannien und Ungarn beteiligt. Der Europäische Forschungsrat hat die Arbeiten finanziert. Die Forschungsdaten sind in einer öffentlichen Datenbank verfügbar.

Originalpublikation:

M. Sepp, K. Leiss, F. Murat, K. Okonechnikov, P. Joshi, E. Leushkin, L. Spänig, N. Mbengue, C. Schneider, J. Schmidt, N. Trost, M. Schauer, P. Khaitovich, S. Lisgo, M. Palkovits, P. Giere, L. M. Kutscher, S. Anders, M. Cardoso-Moreira, I. Sarropoulos, S. M. Pfister, and H. Kaessmann: Cellular development and evolution of the mammalian cerebellum. Nature 2023, https://doi.org/10.1038/s41586-023-06884-x

Weitere Informationen:

Quelle: Pressemitteilung der Universität Heidelberg

Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) ist mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern die größte biomedizinische Forschungseinrichtung in Deutschland. Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler erforschen im DKFZ, wie Krebs entsteht, erfassen Krebsrisikofaktoren und suchen nach neuen Strategien, die verhindern, dass Menschen an Krebs erkranken. Sie entwickeln neue Methoden, mit denen Tumoren präziser diagnostiziert und Krebspatienten erfolgreicher behandelt werden können. Beim Krebsinformationsdienst (KID) des DKFZ erhalten Betroffene, Interessierte und Fachkreise individuelle Antworten auf alle Fragen zum Thema Krebs.

Um vielversprechende Ansätze aus der Krebsforschung in die Klinik zu übertragen und so die Chancen von Patientinnen und Patienten zu verbessern, betreibt das DKFZ gemeinsam mit exzellenten Universitätskliniken und Forschungseinrichtungen in ganz Deutschland Translationszentren:

- Nationales Centrum für Tumorerkrankungen (NCT, 6 Standorte)

- Deutsches Konsortium für Translationale Krebsforschung (DKTK, 8 Standorte)

- Hopp-Kindertumorzentrum (KiTZ) Heidelberg

- Helmholtz-Institut für translationale Onkologie (HI-TRON) Mainz – ein Helmholtz-Institut des DKFZ

- DKFZ-Hector Krebsinstitut an der Universitätsmedizin Mannheim

- Nationales Krebspräventionszentrum (gemeinsam mit der Deutschen Krebshilfe)