Risikofaktoren für Krebs

Krebserkrankungen sind in Deutschland nach den Herz-Kreislauferkrankungen die zweithäufigste Todesursache. Mindestens ein Drittel der Krebserkrankungen ist vermeidbar. Welche Faktoren sind es, die das Risiko ansteigen lassen, an Krebs zu erkranken? Und wie kann man sie beeinflussen, sodass die Erkrankungswahrscheinlichkeit so gering wie möglich ist?

Die wichtigsten Krebsrisikofaktoren sind:

- Tabakkonsum

- Alkoholkonsum

- Übergewicht

- ungesunde Ernährung

- Bewegungsmangel

- Infektionen

Rauchen ist der bedeutendste Risikofaktor für Krebserkrankungen. Danach folgen Alkoholkonsum und starkes Übergewicht, ungesunde Ernährung und körperliche Inaktivität.

Das Risiko, an Krebs zu erkranken, ist umso höher, je mehr ungesunde Verhaltensweisen zusammenkommen. Männer, die rauchen, viel Alkohol trinken, übergewichtig sind und viel rotes Fleisch und Wurst essen, verlieren im Vergleich zu besonders gesund lebenden Männern geschätzt rund 17 Jahre Lebenszeit; bei Frauen beträgt der Unterschied fast 14 Jahre. Umgekehrt kann jeder mit einem gesunden Lebensstil viel für seine Gesundheit tun.

Neben diesen stark durch den Lebensstil bedingten Risikofaktoren gibt es weitere Faktoren aus der Umwelt, die das Risiko erhöhen, an Krebs zu erkranken. Dazu gehören Infektionen, Strahlung und verschiedene krebserzeugende Substanzen.

Rauchen

Tabakprodukte sind die einzigen Konsumprodukte, die bei bestimmungsgemäßem Gebrauch Krankheit und Tod verursachen. Tabakrauch enthält zahlreiche giftige und krebserzeugende Substanzen. Neben Rauchen und Passivrauchen bergen auch rauchlose Produkte wie Schnupf- und Kautabak erhebliche Gesundheitsrisiken.

Nikotin, ein Hauptbestandteil von Tabak, führt zur Abhängigkeit und steht im Verdacht, die Entstehung verschiedener Krankheiten zu fördern. Zusatzstoffe in Tabakprodukten steigern die Attraktivität und das Abhängigkeitspotential sowie die Gesundheitsgefährdung der Produkte. Elektronische Zigaretten und Tabakerhitzer sind zwar weniger schädlich als Tabakzigaretten, jedoch keineswegs harmlos.

Gesundheitliche Folgen des Rauchens

Rauchen hat erhebliche gesundheitliche Folgen. Es verursacht bis zu 90 Prozent der Karzinome in Organen, die direkt mit Tabakrauch in Kontakt kommen, wie Mund, Kehlkopf, Speiseröhre und Lunge. Besonders Lungenkrebs wird stark durch das Rauchen begünstigt, wobei bis zu 85 Prozent der Todesfälle auf Tabakkonsum zurückzuführen sind. Auch andere Organe wie die Leber, Bauchspeicheldrüsen, Niere und die Harnblase sind betroffen. Ein Rauchstopp senkt das Risiko für viele dieser Krebsarten erheblich. Nach zehn Jahren halbiert sich beispielsweise das Risiko für Lungenkrebs.

Rauchen schädigt das Herz-Kreislauf-System, da es die Blutgefäße verengt, den Blutdruck erhöht und die Blutfettwerte negativ beeinflusst. Diese Faktoren begünstigen die Entstehung von Atherosklerose, Herzinfarkten und Schlaganfällen. Bereits zwei Jahre nach einem Rauchstopp ist das Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nahezu mit dem von Nichtrauchern vergleichbar.

Atemwegserkrankungen wie chronisch obstruktive Lungenerkrankungen (COPD) sind ebenfalls stark mit dem Rauchen verbunden. Etwa 90 Prozent der COPD-Fälle sind auf aktives oder passives Rauchen zurückzuführen. Ein Rauchstopp kann das Fortschreiten der Krankheit verlangsamen und die Symptome lindern.

Darüber hinaus schädigt Rauchen andere Körperbereiche wie die Augen, Zähne, den Verdauungstrakt und das Skelett. Es beeinträchtigt auch die Schwangerschaft und die Entwicklung des Ungeborenen erheblich.

Infografik: Gesundheitsschäden durch Zigaretten-, Zigarren- und Pfeifenrauchen

Das Rauchen in jungen Jahren hat weitreichende negative Auswirkungen. Es beeinträchtigt das Lungenwachstum, reduziert die Leistungsfähigkeit der Lunge und erhöht das Risiko für Atemwegserkrankungen wie Asthma. Zusätzlich fördert frühes Rauchen die Entwicklung einer Abhängigkeit, was den Konsum im Erwachsenenalter wahrscheinlicher macht.

Rauchen während der Schwangerschaft schadet sowohl der Mutter als auch dem Ungeborenen. Es erhöht das Risiko für Fehl- und Frühgeburten, Entwicklungsstörungen und ein niedriges Geburtsgewicht. Ein Rauchstopp während der Schwangerschaft verbessert die Entwicklung des Kindes erheblich und reduziert gesundheitliche Risiken.

Das unfreiwillige Einatmen von Tabakrauch ist ebenfalls schädlich und verursacht unter anderem Lungenkrebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Schlaganfälle. Kinder sind besonders betroffen, da sie eine höhere Atemfrequenz haben und ihr Entgiftungssystem weniger effektiv arbeitet. Passivrauchen kann bei Kindern zu Bronchitis, Asthma und weiteren Atemwegserkrankungen führen. Während der Schwangerschaft kann Passivrauchen die Entwicklung des Kindes negativ beeinflussen und das Risiko für ein geringes Geburtsgewicht erhöhen.

Rauchlose Tabakprodukte

Rauchlose Tabakprodukte wie Kautabak, Lutschtabak und Schnupftabak sind weniger schädlich als gerauchte Produkte, aber keinesfalls risikofrei. Sie enthalten krebserregende Substanzen, die besonders das Risiko für Mundhöhlen-, Speiseröhren- und Bauchspeicheldrüsenkrebs erhöhen. Auch Entzündungen des Zahnfleischs und andere Mundgesundheitsprobleme treten häufiger auf.

Elektronische Zigaretten und Tabakerhitzer

Elektronische Zigaretten und Tabakerhitzer gelten als weniger schädlich als herkömmliche Zigaretten, sind jedoch keineswegs zu verharmlosen. Die Aerosole dieser Produkte enthalten gesundheitsschädliche Substanzen, die DNA-Schäden und eine geschwächte Immunfunktion verursachen können. Langzeitfolgen sind bisher unzureichend erforscht. Für Nichtrauchende, Jugendliche und Schwangere sind sie keine geeignete Alternative.

Infografik: Gesundheitsgefahren durch den Konsum von E-Zigaretten und Tabakerhitzern

Alkohol

Alkohol ist ein Zellgift, das sich mit dem Blut im ganzen Körper verteilt und Organe, Nervenzellen und das Immunsystem schädigt. Darüber hinaus fördert Alkoholkonsum die Entstehung verschiedener Krebserkrankungen: In Deutschland sind rund vier Prozent aller Krebsneuerkrankungen eine Folge des Alkoholkonsums. Damit gehört der Alkoholkonsum zu den bedeutendsten, durch den Lebensstil beeinflussbaren Krebsrisikofaktoren.

Krebserkrankungen, die durch Alkoholkonsum verursacht werden können

Alkoholkonsum erhöht dosisabhängig das Risiko für folgende Krebsarten:

- Krebs im Mund- und Rachenraum

- Kehlkopfkrebs

- Speiseröhrenkrebs

- Brustkrebs

- Leberkrebs

- Darmkrebs

- möglicherweise Bauchspeicheldrüsenkrebs

Alle Arten von Alkohol, egal ob Wein, Bier oder Spirituosen, erhöhen das Krebsrisiko. Mit steigendem Alkoholkonsum nimmt auch das Krebsrisiko zu. Wer außerdem noch raucht, setzt sich einem noch größeren Erkrankungsrisiko aus, denn ein gleichzeitiger Alkohol- und Tabakkonsum verstärken sich gegenseitig in ihrer krebserzeugenden Wirkung.

Auf welche Weise der Alkohol die Krebsentstehung fördert, ist noch nicht eindeutig geklärt und ist wahrscheinlich je nach Organ verschieden. Man weiß aber, dass der Acetaldehyd, ein Stoffwechselprodukt von Alkohol, das in hoher Konzentration die Erbsubstanz der Zellen schädigen kann, eine wichtige Rolle spielt. Außerdem wirken sich genetische Faktoren, beispielsweise Gene, die den Alkohol-, Folsäure- und Methioninstoffwechsel steuern, auf die Krebsentstehung aus.

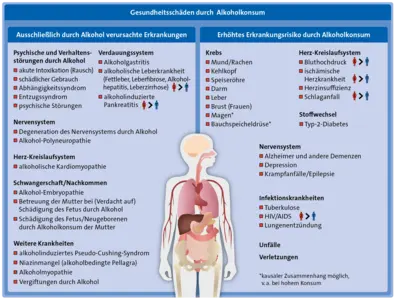

Weitere Erkrankungen, die durch Alkoholkonsum verursacht werden können

Alkohol ist an der Entstehung von über 200 verschiedene Krankheiten beteiligt. Dazu gehören neben den oben genannten Krebsarten Leberzirrhose, Pankreatitis, Bluthochdruck, Herzinsuffizienz, Schlaganfall, Diabetes, Tuberkulose, Lungenentzündung, AIDS, Angstzustände, Depression und epileptische Anfälle. Darüber hinaus schädigt Alkohol das Gehirn und macht abhängig.

Infografik: Gesundheitsschäden durch Alkoholkonsum

Jugendliche reagieren empfindlicher als Erwachsene auf Alkohol: Der Alkoholgehalt steigt im Blut schneller an und wird langsamer abgebaut, da das dafür notwendige Enzym noch nicht so gut arbeitet wie bei Erwachsenen. Je früher Jugendliche beginnen, Alkohol zu trinken, umso größer ist die Gefahr, dass sie sich an Alkohol gewöhnen und abhängig werden.

Trinkt eine werdende Mutter Alkohol, gelangt der Alkohol über die Plazenta in das Ungeborene. Dies schadet diesem und kann – je nach Konzentration und Häufigkeit – beim Kind eine fetale Alkoholspektrumstörung verursachen. Die betroffenen Kinder leiden unter Verhaltensauffälligkeiten und schwerwiegenden geistigen und körperlichen Einschränkungen.

Übergewicht

Adipositas erhöht das Risiko für Krebs, Typ-2-Diabetes und Herz-Kreislauferkrankungen. Übergewichtige Menschen sterben im Schnitt rund drei Jahre früher als Normalgewichtige.

Übergewicht besteht bei einem Body-Mass-Index (BMI) ab 25 kg/m². Der BMI errechnet sich aus dem Körpergewicht (in Kilogramm) geteilt durch die Körpergröße (in Metern) zum Quadrat. Beispielsweise lässt sich der BMI bei einer Körpergröße von 1,72 m und einem Körpergewicht von 68 kg berechnen durch 68/(1,72*1,72)=23.

BMI-Klassifizierung nach WHO:

- 18,5–24: Normalgewicht

- 25–29: Übergewicht

- 30–34: Adipositas Grad I

- 35–39: Adipositas Grad II

- ab 40: Adipositas Grad III

Risikoerhöhung für verschiedene Krebserkrankungen durch Adipositas

Insgesamt entstehen in Deutschland schätzungsweise drei Prozent aller Krebsfälle bei Männern und circa fünf Prozent bei den Frauen infolge von Adipositas. Adipositas erhöht das Risiko für Krebserkrankungen der folgenden Organe:

- Brust (postmenopausal)

- Darm

- Gebärmutterkörper

- Niere

- Bauchspeicheldrüse

- Gallenblase

- Speiseröhre

- Eierstock

Adipositas scheint vor prämenopausalem Brustkrebs zu schützen. Allerdings wird Brustkrebs wesentlich häufiger nach der Menopause diagnostiziert – das Risiko für Brustkrebs nach der Menopause wird durch Übergewicht aber erhöht. Deswegen wird der schützende Effekt von Übergewicht auf prämenopausalen Brustkrebs durch den risikoerhöhenden Effekt auf postmenopausalen Brustkrebs langfristig aufgehoben.

Bei bestimmten Krebsarten besteht ein enger Zusammenhang zwischen Übergewicht und Erkrankung, wobei teilweise deutliche Unterschiede zwischen Männern und Frauen zu beobachten sind. So erhöht eine Gewichtszunahme um 5 BMI-Einheiten bei beiden Geschlechtern das Risiko für Speiseröhrenkrebs um rund 50 Prozent. Ein BMI-Anstieg um 5 BMI-Einheiten erhöht bei Frauen das Risiko für Gebärmutterkörperkrebs um 60 Prozent und für Darmkrebs um bis zu 10 Prozent; bei Männern steigt das Erkrankungsrisiko für Darmkrebs um bis zu 20 Prozent. Bei anderen Krebsarten ist der Zusammenhang weniger deutlich ausgeprägt. Grundsätzlich nimmt das Risiko, an Krebs zu erkranken, mit ansteigendem BMI-Wert zu, und auch das Risiko, an einer Krebserkrankung zu versterben, erhöht sich mit steigendem BMI.

Mögliche Ursachen für das erhöhte Krebsrisiko durch Adipositas

Für den Zusammenhang zwischen Übergewicht und Krebs werden verschiedene Mechanismen diskutiert.

Fettgewebe produziert große Mengen an Östrogen; ein Überschuss an Östrogen steht in Zusammenhang mit Gebärmutterkörperkrebs und postmenopausalem Brustkrebs.

Fettzellen produzieren zudem spezielle Hormone, die Adipokine, die das Zellwachstum fördern und hemmen. So steht beispielsweise das Leptin, das bei Adipösen verstärkt hergestellt wird, im Verdacht, das Zellwachstum und somit das Krebsrisiko zu fördern. Von Adiponektin, das bei Übergewicht in geringeren Mengen vorliegt, wird vermutet, dass es das Zellwachstum hemmt und somit krebsvorbeugend wirkt.

Beträgt die Körperfettmasse bei Männern und Frauen mehr als 20 beziehungsweise mehr als 30 Prozent des Körpergewichts, besteht häufig eine Insulinresistenz oder ein Typ-2-Diabetes. Dann zirkuliert vermehrt Insulin im Blut, welches Zellwachstum fördert. Gleichzeitig kommt es oft zu einem Anstieg an frei verfügbaren Wachstumsfaktoren im Blut, die ebenfalls das Zellwachstum fördern und somit das Entartungsrisiko erhöhen können.

Gleichzeitig ist der Spiegel an freien Fettsäuren im Blut oder auch in bestimmten Organen, beispielsweise dem Brustgewebe, erhöht. Dies kann zu einer direkten „Energieversorgung“ von benachbarten Tumorzellen beitragen, wie beim Brustkrebs bereits experimentell bestätigt wurde.

Bei Adipösen wandern im Rahmen von unterschwelligen Entzündungsreaktionen Zellen des Immunsystems in das Fettgewebe ein. Insbesondere die sogenannten tumor-assoziierten Makrophagen stehen im Verdacht, bei stark übergewichtigen Frauen den Brustkrebs zu fördern.

Risikoerhöhung für weitere Erkrankungen durch Adipositas

Adipositas erhöht neben der Wahrscheinlichkeit, an den oben genannten Krebsarten zu erkranken, auch das Risiko für folgende Erkrankungen:

- Bluthochdruck

- Koronare Herzkrankheit

- Schlaganfall

- Herzinsuffizienz

- Typ-2-Diabetes

- Fettstoffwechselstörungen

- Gallenblasenerkrankungen

- Schlafapnoe

- Gicht

- orthopädische Probleme

- psychosoziale Probleme

Kindliches Übergewicht ist stark assoziiert mit Risikofaktoren wie kardiovaskulären Erkrankungen, Typ-2-Diabetes, orthopädischen Problemen und psychischen Erkrankungen.

Übergewicht und Fettleibigkeit sollten durch eine ausgewogene Ernährung und ausreichend Bewegung von vornherein vermieden werden. Da die Anzahl der Fettzellen bis etwa zum achten/neunten Lebensjahr festgelegt und dann im Erwachsenenalter beibehalten wird, und eine dauerhafte Gewichtsreduktion im Erwachsenenalter in der Regel schwer erreichbar ist, ist es ausgesprochen wichtig, bereits im Kindesalter Übergewicht zu vermeiden. Wer im Leben das Normalgewicht hält, hat ein um 22 Prozent geringeres Risiko, an Herz-Kreislauferkrankungen und anderen Folgen von Übergewicht zu sterben.

Besteht bereits Übergewicht oder Adipositas, verringert eine Gewichtsabnahme das Risiko für Folgeerkrankungen. Gewichtsverluste zwischen 5 und 20 Prozent können in Abhängigkeit vom Ausgangswert des BMI gesundheitliche Verbesserungen bewirken. Eine Gewichtsreduktion senkt den Blutdruck, verbessert eine bestehende Herzinsuffizienz, verbessert eine bestehende Schlafapnoe, mildert den Verlauf von bestehendem Asthma und senkt die allgemeine Sterblichkeit und das Risiko, an Krebs zu versterben.

Ernährung

Ernährung ist lebensnotwendig. Eine ausgewogene Ernährung sorgt für den Erhalt der Gesundheit; eine ungesunde Ernährung hingegen kann zur Entstehung nichtübertragbarer Krankheiten beitragen – dazu gehören starkes Übergewicht, Diabetes, Bluthochdruck und koronare Herzerkrankungen sowie einige Krebserkrankungen. Die Ernährung wirkt sich vor allem dann negativ auf die Gesundheit aus, wenn zu einer hohen Kalorienaufnahme weitere ungesunde Lebensstilfaktoren wie Bewegungsmangel, Rauchen und hoher Alkoholkonsum dazukommen.

Einfluss der Ernährung auf das Krebsrisiko

Die Ernährung beeinflusst das Krebsrisiko direkt und indirekt. Zum einen erhöht ein hoher Konsum bestimmter Lebensmittel – dies betrifft insbesondere Alkohol und rotes Fleisch – das Risiko, an manchen Krebsarten zu erkranken. Zum anderen führen eine zu hohe Kalorienaufnahme und eine unausgewogene Ernährung zu Übergewicht – das wiederum erhöht das Erkrankungsrisiko für verschiedene Krebsarten:

- Ein hoher Konsum von rotem Fleisch und Wurstwaren erhöht das Risiko für Darmkrebs.

- Ein hoher Alkoholkonsum erhöht das Risiko für Krebs im Mund- und Rachenraum, für Kehlkopf-, Speiseröhren-, Brust-, Leber- und Darmkrebs sowie möglicherweise auch für Magenkrebs.

- Mit Salz konservierte Lebensmittel erhöhen möglicherweise das Risiko für Magenkrebs.

- Massives Übergewicht (Adipositas) erhöht das Risiko für Krebs der Speiseröhre, der Bauchspeicheldrüse, der Leber, des Dickdarms, der Brust (bei postmenopausalen Frauen), des Gebärmutterkörpers und der Niere. Wahrscheinlich erhöht es auch das Risiko für Magen-, Gallenblasen-, Prostata- und Eierstockkrebs sowie für Krebs im Mundraum.

Umgekehrt schützt eine gesunde Ernährung vor Krebserkrankungen:

- Eine ballaststoffreiche Ernährung verringert wahrscheinlich das Darmkrebsrisiko.

- Wahrscheinlich reduziert eine Ernährung reich an Milchprodukten das Risiko, an Darmkrebs zu erkranken.

- Kaffee reduziert wahrscheinlich das Risiko für Leber- und Gebärmutterkörperkrebs.

Insgesamt senkt eine Ernährung mit viel Obst, Gemüse und Ballaststoffen, wenig rotem und verarbeitetem Fleisch, wenig verarbeiteten, kalorienreichen Lebensmitteln, wenig Alkohol und viel Bewegung das Krebsrisiko. Durch eine gesunde Ernährung, einen geringen Alkoholkonsum, ein gesundes Körpergewicht und ausreichend körperliche Bewegung ließen sich in Industrieländern rund 20 Prozent aller Krebsfälle vermeiden.

Bewegungsmangel

Körperliche Aktivität sorgt für eine gute Stimmung und fördert die Gesundheit. Bewegungsmangel hingegen schadet der Gesundheit – er gilt heute als der viertgrößte Risikofaktor für vorzeitigen Tod.

Gesundheitliche Folgen von Bewegungsmangel

Bewegungsmangel fördert die Entstehung von Übergewicht und erhöht das Risiko für Typ-2-Diabetes, Herz-Kreislauferkrankungen und Krebs.

Es wird angenommen, dass Bewegungsmangel für jeweils etwa zehn Prozent der weltweiten Brust- und Darmkrebsfälle verantwortlich ist sowie für rund sieben Prozent der Erkrankungen an Typ-2-Diabetes und für knapp sechs Prozent der Herz-Kreislauferkrankungen. Derselben Schätzung zufolge verursacht körperliche Inaktivität in Deutschland sieben Prozent der Brust- und acht Prozent der Darmkrebsfälle, fast sechs Prozent der Erkrankungen an Typ-2-Diabetes und knapp fünf Prozent der Herz-Kreislauferkrankungen.

Insgesamt verkürzt mangelnde körperliche Aktivität die Lebenserwartung: Wenig aktive Männer büßen durchschnittlich etwa ein halbes Jahr an Lebenszeit ein, Frauen etwa anderthalb.

Ausreichende körperliche Aktivität ist der beste Schutz vor Krankheiten, denn sie hat vielfältige positive Auswirkungen auf die körperliche und psychische Gesundheit: Sie wirkt sich positiv auf den Stoffwechsel aus, beugt Adipositas und Typ-2-Diabetes vor und senkt das Risiko für 13 verschiedene Krebsarten. Wer daher regelmäßig körperlich aktiv ist, senkt sein Erkrankungsrisiko diese Erkrankungen.

Körperliche Bewegung verringert das Risiko für Dickdarmkrebs (Kolonkarzinom), wobei der protektive Effekt bei Männern stärker ausgeprägt ist als bei Frauen. Körperliche Aktivität reduziert wahrscheinlich auch das Risiko für Brust- und Gebärmutterkörperkrebs. Studien deuten darauf hin, dass ausreichend Bewegung möglichweise das Lungenkrebsrisiko senken könnte. Für andere Krebsarten konnte bisher noch keine positive Wirkung nachgewiesen werden.

Intensivere Bewegung kann das Erkrankungsrisiko wahrscheinlich besser reduzieren als nur mäßige Anstrengung. Beobachtungsstudien weisen darauf hin, dass körperliche Aktivität auch die Prognose und Überlebenschancen von Krebspatienten verbessert.

Unabhängig von der Wirkung auf das Krebsrisiko ist klar: Wer sich viel körperlich betätigt, erleidet seltener eine Herz-Kreislauf-Erkrankung, Diabetes, einen Schlaganfall und Depressionen. Auch Knochen und Muskeln bleiben bei ausreichender Bewegung länger leistungsfähig, das Immunsystem wird gestärkt und das Körpergewicht stabilisiert.

Wichtig: Körperliche Aktivität bezeichnet nicht nur sportliche Übungen, sondern auch Bewegung in Beruf oder Haushalt sowie beim Spiel und in der Freizeit. Körperliche Aktivität ist jede Körperbewegung, die durch Skelettmuskelbewegung produziert wird und mehr Energie als die reine Erhaltungsenergie des Körpers verbraucht.

Die Empfehlungen zu Dauer und Art der Bewegung sind je nach Altersgruppe etwas unterschiedlich. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) empfiehlt

- für 18-64-Jährige: Mindestens 150 Minuten moderate oder 75 Minuten intensive Bewegung pro Woche oder eine Kombination von moderater und intensiver Aktivität; aerobe Bewegung sollte in mindestens zehnminütigen Einheiten durchgeführt werden. An mindestens zwei Tagen pro Woche sollten muskelstärkende Übungen durchgeführt werden.

- für Kinder und Jugendliche von 5 bis 17 Jahren: Mindestens 60 Minuten am Tag moderate bis intensive Bewegung. Der größere Anteil sollte auf Ausdauertraining entfallen (beispielsweise Rad fahren, Laufen oder Schwimmen), und mindestens dreimal pro Woche sollten Muskeln und Knochen durch entsprechende Aktivitäten gestärkt werden (beispielsweise Ballspiele, Seilspringen oder Klettern).

- für über 65-Jährige: Mindestens 150 Minuten moderate oder mindestens 75 intensive Aktivität pro Woche; an mindestens zwei Tagen pro Woche sollten muskelstärkende Übungen durchgeführt werden. Bewegungseingeschränkte Menschen sollten an mindestens drei Tagen pro Woche körperlich aktiv sein, um das Gleichgewichtsgefühl zu verbessern und Stürzen vorzubeugen.

Für alle Altersgruppen gilt: Über diese Empfehlungen hinausgehende Bewegung hat zusätzliche positive gesundheitliche Auswirkungen.

Was die beste Art der Bewegung (Kraft- oder Ausdauertraining) ist, ist bislang noch unklar. Doch grundsätzlich sind sich die Experten einig: Es lohnt sich auf jeden Fall, aktiv zu sein, denn jede Art von Bewegung ist besser als keine Bewegung.

Infektionen

Nur wenige Menschen denken bei dem Stichwort „Infektion" an Krebs. Tatsächlich besteht aber ein Kausalzusammenhang zwischen Infektionen mit verschiedenen Erregern wie Helicobacter pylori, Hepatitis-B-Virus oder humanem Papillomvirus (HPV) und der Entstehung von Krebs. Heliobacter Pylori gilt als wichtigster Risikofaktor für Magenkrebs, das Hepatitis-B-Virus ist wesentlich an der Entstehung von Leberkrebs beteiligt und humane Papillomviren können neben Gebärmutterhalskrebs auch Krebs an Vulva, Scheide, Penis oder After, sowie an den Schleimhäuten von Mund, Rachen und Kehlkopf auslösen.

In Deutschland sind schätzungsweise rund vier Prozent aller Krebserkrankungen auf Infektionen zurückzuführen. Infektionen mit Hepatitis B und solche mit HPV können allerdings wirksam durch eine Impfung verhindert werden.

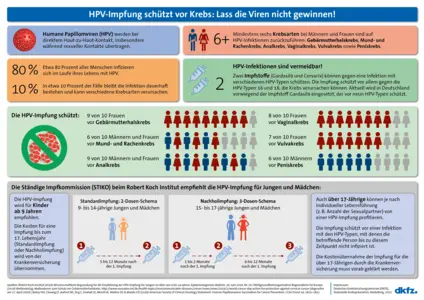

Humane Papillomviren (HPV) und Krebs

Eine Infektion mit Humanen Papillomviren (HPV) kann die Ursache für verschiedene Krebsarten beim Menschen sein, wie beispielsweise Gebärmutterhalskrebs, Peniskarzinom, Analkrebs sowie Krebs im Mundhöhlen- und Rachenbereich.

Seit einigen Jahren sind Impfstoffe gegen die wichtigsten HPV-Stämme verfügbar, mit denen sich eine Infektion mit HPV verhindern lässt, sofern die Impfung frühzeitig durchgeführt wird.

HPV, von denen es mehr als 200 verschiedene Typen gibt, infizieren Haut und Schleimhäute. Häufig bleiben diese Infektionen unerkannt oder sie rufen gutartige Warzen hervor, die meist nach einiger Zeit von selbst wieder verschwinden. Es gibt jedoch auch krebserzeugende Papillomviren, die in den Hautzellen überdauern und Jahre später zu Veränderungen an der Schleimhaut führen können.

Humane Papillomviren werden in der Regel beim ungeschützten Geschlechtsverkehr weitergegeben. Besonders häufig treten Infektionen in den Schleimhautzellen des Gebärmutterhalses, des Schambereichs sowie der Scheide der Frau auf, bei Männern ist der Penis betroffen. Darüber hinaus finden sich sehr oft bei Personen, die Analverkehr praktizieren, chronische HPV-Infektionen und Krebsvorstufen (Neoplasien) in der Analschleimhaut. Zudem kann es beim Oralverkehr zu einer HPV-Infektion im Mund- und Rachenraum kommen.

Vermehrt sich das Virus nach der Infektion, kann es die Gene der betroffenen Schleimhautzellen schädigen. Meist bleibt die Infektion unerkannt, nur bei einem kleinen Teil entwickeln sich Symptome. Überdauern die HP-Viren für mehrere Jahre in der Zelle, können sie die Bildung von Krebsvorstufen auslösen. In seltenen Fällen entwickeln sich diese Vorstufen anschließend weiter zu einer Krebserkrankung.

Etwa 80 Prozent aller Menschen infizieren sich im Laufe ihres Lebens mit HPV – allerdings bleiben schwerwiegenden Symptomen meist aus.

Krebsarten, die mit HPV-Infektionen in Zusammenhang stehen

Bei fast allen Gebärmutterhalskrebserkrankungen (99 Prozent) liegen Infektionen mit Hochrisiko-HPV Typen vor. Diese Viren sind zwar nicht die alleinige Ursache, aber eine der Voraussetzungen für die Krebserkrankung. Besteht eine Infektion mit HPV 16 und/oder 18, können weitere Faktoren wie das Rauchen, die Einnahme der Pille, eine HIV-Infektion oder eine Immunschwäche sowie die gleichzeitige Infektion mit Chlamydien das Risiko für die Krebsentstehung erhöhen.

Rund 90 Prozent der Vorstufen von Analkrebs enthalten HPV und bei über 80 Prozent der Fälle von Analkrebs lassen sich HP-Viren nachweisen, zumeist HPV 16, deutlich seltener HPV 18. Frauen haben ein doppelt so hohes Erkrankungsrisiko wie Männer. Besonders hoch ist das Risiko für Frauen mit einem zurückliegenden Gebärmutterhalskrebs. Weitere Risikofaktoren sind Rauchen, eine chronische Immunsuppression (Organtransplantation, HIV-Patienten) sowie bestimmte Sexualpraktiken (homosexuelle Männer, passiver Analverkehr).

Etwa 71 bis 81 Prozent der Vaginalkrebsfälle und etwa 18 bis 75 Prozent der Vulva Vulva-Krebsfälle sind auf Infektion mit Hochrisiko-HPV Typen zurückzuführen.

Etwa die Hälfte der Peniskarzinome wird durch HPV ausgelöst, wobei zumeist HPV 16 vorliegt, gelegentlich werden auch HPV 6 oder 11 nachgewiesen.

Die Hauptrisikofaktoren für Krebs im Mund- und Rachenraum sind Rauchen und Alkoholkonsum, bei einem Teil dieser Tumoren liegt aber auch eine HPV-Infektion vor. Etwa 20 bis 60 Prozent der Krebsfälle im Mund- und Rachenbereich werden mit einer HPV-Infektion in Verbindung gebracht.

HPV-Infektionen sind durch eine Impfung vermeidbar

Seit 2006 sind Impfstoffe gegen die wichtigsten HPV-Stämme verfügbar, mit denen sich eine Infektion mit HPV verhindern lässt, sofern die Impfung frühzeitig durchgeführt wird.

Zurzeit stehen in Deutschland zwei verschiedene HPV-Impfstoffe zur Verfügung. Der bivalente Impfstoff Cervarix®, der seit September 2007 in Deutschland zugelassen ist, schützt gegen Infektionen mit den Hochrisiko-HPV-Typen 16 und 18. Aktuell wird vorwiegend aber der gegen neun HPV-Typen wirksame Impfstoff Gardasil®9 eingesetzt, der seit Mitte 2016 in Deutschland zugelassen ist. Gardasil®9 schützt gegen Infektionen mit den Hochrisiko-HPV-Typen 16, 18, 31, 33, 45, 52 und 58 sowie gegen Infektionen mit Niedrigrisiko-HPV-Typen 6 und 11. Diese HPV-Typen sind für etwa 75 bis 90 Prozent aller Gebärmutterhalskrebs-Erkrankungen verantwortlich.

Voraussetzung für einen effektiven Impfschutz ist, dass die Impfung vor einer ersten Ansteckung mit den HP-Viren erfolgt. Die derzeit in Deutschland zugelassenen Impfstoffe können Krebsvorstufen im Gebärmutterhalsbereich sowie im Analkanal bei Frauen und Männern verhindern; einer der Impfstoffe wirkt ebenso zuverlässig gegen Genitalwarzen. Zusätzlich schützt die Impfung möglicherweise auch vor Tumoren im Mundhöhlen- und Rachenbereich, sofern die Ursache eine HPV-Infektion ist.

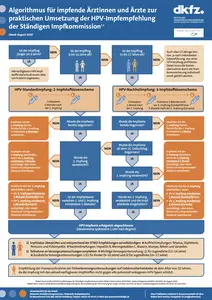

Seit 2007 empfiehlt die Ständige Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch Institut die HPV-Impfung in Deutschland. Gegenwärtig besteht in Deutschland eine generelle HPV Impfempfehlung für Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren. Spätestens bis zum Alter von 17 Jahren sollen versäumte Impfungen gegen HPV nachgeholt werden.

Die aktuelle HPV-Impfempfehlung sieht grundsätzlich ein Impfschema mit zwei Dosen im Abstand von mindestens fünf und höchstens 13 Monaten bei Mädchen und Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren vor. Bei Nachholimpfungen (Alter über 14 Jahre) ist ein drei-Dosen-Impfschema erforderlich.

Wie lange der Impfschutz anhält, ist aufgrund der kurzen Zeit seit Einführung der HPV-Impfung noch nicht genau bekannt. In Studien hielt der Impfschutz bis zu neun Jahre an; man geht davon aus, dass der Schutz aber wesentlich länger anhält.

Infografik: HPV-Impfung schützt vor Krebs: Lass die Viren nicht gewinnen!

Infografik: Algorithmus für impfende Ärztinnen und Ärzte zur praktischen Umsetzung der HPV-Impfempfehlung der Ständigen Impfkommission

Dieser Algorithmus basiert auf den Empfehlungen der Ständigen Impfkommission (STIKO) beim Robert Koch Institut (RKI) vom August 2020 sowie der wissenschaftlichen Begründung für die Empfehlung der HPV-Impfung für Jungen im Alter von 9 bis 14 Jahren vom Juni 2018.

Er richtet sich an impfende Ärztinnen und Ärzte und soll als praktisches Entscheidungsinstrument für die Umsetzung der aktuellen HPV-Impfempfehlung im Praxisalltag dienen. Ferner soll er die Überprüfung des HPV-Impfstatus von Jugendlichen erleichtern.

Der Algorithmus wurde in Zusammenarbeit mit dem Fachgebiet 33 (Impfprävention) des Robert Koch Instituts entwickelt.

Hepatitis-B-Virus und Krebs

Chronische Infektionen mit dem Hepatitis B-Virus (HBV) gehören zu den möglichen Auslösern für Leberkrebs. Die wichtigsten Übertragungswege für HBV sind Kontakte mit infiziertem Blut, sexuelle Kontakte und die Übertragung von der Mutter auf das Kind während der Geburt. Als Hochrisikogruppe gelten daher Drogenabhängige, Menschen, die im Gesundheitswesen mit Blut und Blutprodukten arbeiten sowie Neugeborene.

Jungen und Männer sind häufiger von einer Infektion mit dem Hepatitis-B-Virus betroffen als Mädchen und Frauen. Die von einer Hepatitis-B-Infektion betroffenen Personen weisen meist Jahre bis jahrzehntelang keine oder nur unspezifische Symptome wie Müdigkeit auf, sodass die Diagnose der Infektion oft erst sehr spät gestellt wird, wenn bereits lebensbedrohliche Folgeerkrankungen bestehen.

Eine Hepatitis-B-Infektion verursacht Leberkrebs

Im frühen Kindesalter verläuft eine akute Hepatitis-B-Infektion in rund 90 Prozent der Fälle chronisch. Bei Erwachsenen heilt sie meist vollständig aus. Bei etwa 10 Prozent der HBV-infizierten Erwachsenen kommt es allerdings zu einer chronischen Erkrankung. Menschen, die an einer chronischen Infektion mit HBV leiden, haben ein sehr höheres Risiko, an Leberkrebs zu erkranken, als nicht infizierte Personen. Meistens geht der Krebsentwicklung infolge der Infektion ein narbiger Umbau der Leber, eine Zirrhose, voraus.

Jährlich werden in Deutschland etwa 9.000 Leberkrebsfälle festgestellt, von denen etwa 9 bis 16 Prozent auf chronische Hepatitis-B-Infektionen zurückzuführen sind. Der Leberkrebs ist zwar relativ selten, gehört jedoch aufgrund der schlechten Prognose zu den häufigsten Todesursachen durch Krebs.

Hepatitis-B-bedingter Leberkrebs ist durch Impfung vermeidbar

Seit Anfang der 1980er Jahren steht eine sehr wirksame und gut verträgliche Impfung zum Schutz vor Hepatitis-B-Infektionen zur Verfügung. In Asien konnte eindrücklich gezeigt werden, dass durch die Impfung sowohl die Infektion und akute Leberentzündungen verhindert werden als auch das Risiko an Leberkrebs zu erkranken sank.

Die Ständige Impfkommission (STIKO) beim RKI empfiehlt seit 1995 eine generelle Schutzimpfung gegen Hepatitis B im Säuglingsalter, wobei versäumte Impfungen bis zum 18. Lebensjahr nachgeholt werden können. Darüber hinaus empfiehlt die STIKO eine Hepatitis-B-Impfung Angehörigen bestimmter Risikogruppen, wie Patientinnen und Patienten mit Immunsuppression oder Personen mit erhöhtem Expositionsrisiko (z.B. Drogengebrauchenden, Gefängnisinsassen, Personen mit Sexualverhalten mit hohem Infektionsrisiko sowie expositionsgefährdetes Personal in medizinischen Einrichtungen).

In Deutschland stehen unterschiedliche Hepatitis-B-Impfstoffe für Kinder zur Verfügung: Monovalente, bivalente Kombinationsimpfstoffe gegen Hepatitis A und B und hexavalente Kombinationsimpfstoffe mit Hepatitis-B-Komponente. Eine vollständige Grundimmunisierung gegen Hepatitis B-Infektion besteht bei drei oder vier Impfdosen je nach dem verwendeten Impfstoff und Impfschema.

Im Jahr 2016 verabschiedete die WHO die erste Strategie zur Eliminierung der Virushepatitis als Bedrohung der öffentlichen Gesundheit bis zum Jahr 2030. Diese globalen Eliminierungsziele bis 2030 schließt unter anderem eine Reduktion der Inzidenz von HBV-Infektionen um 90 Prozent ein, die durch einen ausreichend guten Zugang zu Prävention (95 Prozent der Kinder sollen vollständig gegen Hepatitis B geimpft sein), zur Testung und Therapie erreicht werden soll.