Tumordiagnostik mit verschiedenen Tracern

- 1. [68Ga]Ga und [18F]-PSMA-PET-CT-Studien bei Patienten mit primärem und rezidivierendem Prostatakrebs

- 2. [68Ga]Ga-FAPI bei Patienten mit Ösophaguskarzinomen

- 3. FDG und diagnostische MRT bei Patienten mit Weichteilsarkomen

- 4. Vergleich von [68Ga]Ga-PSMA-11 PET-CT- und PET-MRI-Studien bei Patienten mit rezidiviertem Prostatakrebs

LAFOV PET-CT-Scanner ermöglichen erstmals Ganzkörper-Pharmakokinetikstudien mit nur einer Messung. Dies bedeutet, dass eine Auswertung der Radiotracer-Kinetik aller Organe gleichzeitig durchgeführt werden kann. Insbesondere bei Patienten mit fortgeschrittener metastasierter Erkrankung ist es erstmals möglich, die Tracer-Aufnahme in praktisch allen Tumorläsionen und allen Organen gleichzeitig zu messen. Dieser Aspekt ist insbesondere für die Therapieüberwachung, die Arzneimittelentwicklung und die Untersuchung möglicher Wechselwirkungen zwischen verschiedenen Organen, sogenannter Konnektome, von Bedeutung.

1. [68Ga]Ga und [18F]-PSMA-PET-CT-Studien bei Patienten mit primärem und rezidivierendem Prostatakrebs

Rezeptoraktive Peptide ermöglichen sowohl die Diagnose als auch die Therapie rezeptoraktiver Tumoren und werden in theragnostischen Ansätzen eingesetzt. Eines der ersten Beispiele war [68Ga]Ga-DOTA-TOC, ein Tracer, der an Tumoren bindet, die den Somatostatinrezeptor 2 (SSTR2) exprimieren, wie etwa neuroendokrine Karzinome oder Meningiome, und der auch zur Therapie von DOTA-TOC-positiven Tumoren eingesetzt wird, die mit Betastrahlern wie 90Y oder 177Lu markiert sind. Ein weiteres Beispiel für PRRT sind PSMA-Verbindungen, die an PSMA binden, ein Zelloberflächenprotein, das bei Prostatakarzinomen verstärkt vorkommt. Das erste zur Diagnose eingesetzte PSMA war [68Ga]Ga-PSMA-11, gefolgt von [18F]PSMA-1007. Die Einführung dieser neuen Tracer verbesserte die Erkennung von Tumorrezidiven und die Stadienbestimmung von Prostatakrebs durch die Erkennung unbekannter metastatischer Läsionen mit hohem Kontrast zum umgebenden Gewebe. Beispiele für WB-Pharmakokinetikstudien mit beiden PSMA-Tracern sind in Abb. 1a und 1b dargestellt.

Abb. 1a. Kombinierte dynamische Ganzkörper-PET/CT mit niedriger Dosis [18F]PSMA-1007 bei Prostatakrebspatienten (Sachpekidis C et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2024; 51:2137-2150)

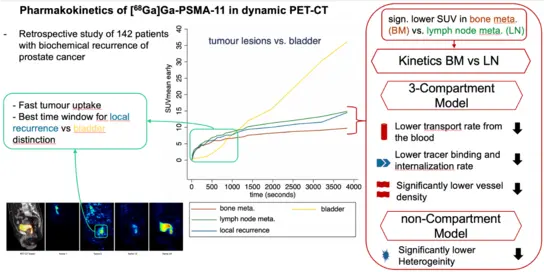

Abb. 1b. Pharmakokinetische Studien von [68Ga]Ga-PSMA-11 im dynamischen PET-CT bei Prostatakrebspatienten (Strauss DS et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2021; 48:4472-4482)

2. [68Ga]Ga-FAPI bei Patienten mit Ösophaguskarzinomen

Die meisten PET-Radiopharmaka, die in der Vergangenheit eingesetzt wurden, zielten auf mehr oder weniger unterschiedliche Stoffwechselwege der Tumorzellen ab. Die außerordentlichen Fortschritte in der Immuntherapie haben eine neue Ära für Tracer eröffnet, die auf die Tumormikroumgebung (TME) abzielen. Ein neuartiger Ansatz für TME ist die Verwendung der Fibroblastenaktivierungsprotein-Inhibitor-Bildgebung (FAPI) bei onkologischen Patienten, da FAP bekanntermaßen in den krebsassoziierten Fibroblasten (CAF) vieler solider Tumoren überexprimiert ist. Bislang sind mehrere FAPI-Analoga verfügbar, die mit 68Ga oder 188F markiert sind, wie z. B. [68Ga]Ga-FAPI-46 und [18F]F-FAPI-74. Erste Ergebnisse zeigen, dass FAPI bei Tumoren mit geringer [18F]FDG-Aufnahme überlegen sein könnte.

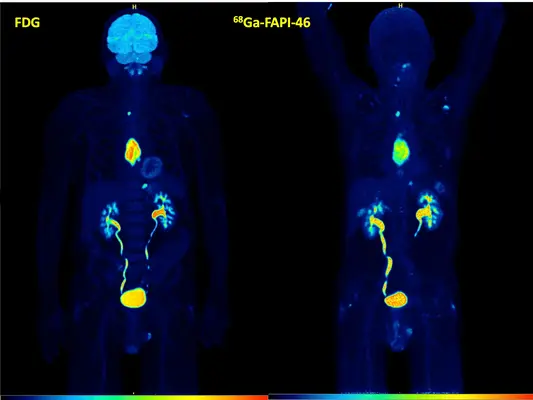

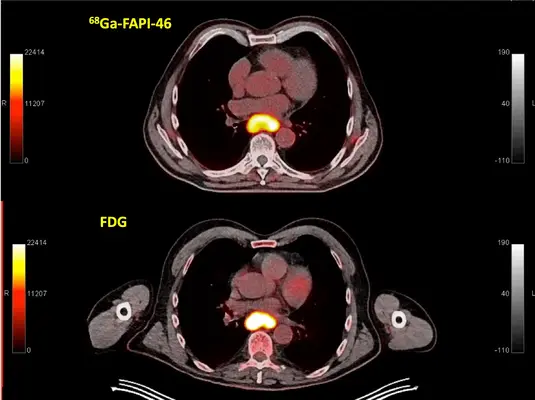

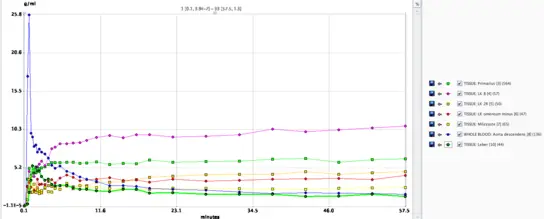

Wir konzentrieren uns auf Speiseröhrenkrebs und zielen darauf ab, dynamische PET-CT-Studien mit [68Ga]Ga-FAPI-46 und [18F]FDG auszuwerten und zu vergleichen (Abb. 2a, 2b, 2c).

Kooperation mit der Strahlenklinik des UKHD (Prof. Dr. Dr. J. Debus) und der Nuklearmedizinischen Klinik der Universität Mainz (Prof. Dr. M. Schreckenberger).

Abb. 2a. FDG. vs FAPI bei einem Patienten mit einem primären Ösophaguskarzinom. Hohe Akkumulation beider Tracer.

Abb. 2b. FDG. vs FAPI des o.b. Patienten. Transversale fusionierte PET-CT Aufnahmen über dem Primärtumor, die beide eine hohe Tracerakkumulation zeigen.

Abb. 2c. FAPI Zeitaktivitätskurven über dem Primärtumoren, LK-Metastasen sowie der Aorta und dem normalen Leberparenchym. Anstieg der FAPI-Anreicherung über die Zeit im Tumor und in den LK-Metastasen.

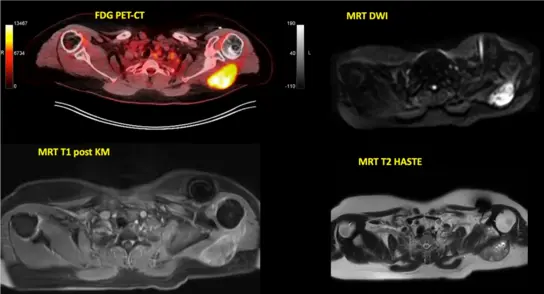

3. FDG und diagnostische MRT bei Patienten mit Weichteilsarkomen

Die Ergebnisse der Ganzkörper-Dynamik-FDG-PET-CT werden mit denen der diffusionsgewichteten Bildgebung (DWI) und der perfusionsgewichteten (PWI)-MRT verglichen. Der Vergleich von FDG-affinen Tumorkomponenten mit Diffusionsrestriktionen und pharmakokinetischen FDG-Parametern mit der PWI-MRT soll bei der Tumordifferenzierung helfen. Bildgebungsparameter werden mit klinisch-pathologischen Befunden korreliert, um weitere bildgebende Charakterisierungsmöglichkeiten zu erschließen. Insbesondere die Identifizierung aggressiver Tumorkomponenten in den oft heterogenen Weichteilsarkomen ist vor einer geplanten Biopsie sinnvoll, da diese schlecht differenzierten Bereiche den höchsten Grad und das biologische Verhalten des Tumors bestimmen.

Kooperation mit der Radiologie des UKHD (Prof. Dr. U.-H. Kauczor).

Abb. 3. FDG und diagnostische MRT bei einem Patienten mit einem G3 Weichteilsarkom dorsal der linken Scapula. Hohe FDG-Anreicherung im Tumor.

4. Vergleich von [68Ga]Ga-PSMA-11 PET-CT- und PET-MRI-Studien bei Patienten mit rezidiviertem Prostatakrebs

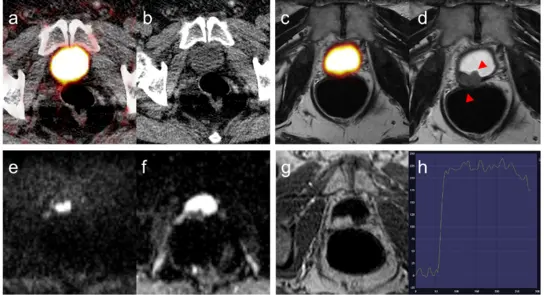

Wir verglichen beide Hybridmodalitäten bei Patienten mit rezidivierendem Prostatakrebs und konnten nachweisen, dass die multiparametrische MRT des Prostatabetts (mpMRI) die Erkennung von [68Ga]Ga-PSMA-11 PET-negativen lokalen Rezidiven in einer Untergruppe von Prostatarezidiven in der Nähe der Blase verbessert, die durch Blasenradioaktivität überlagert wurden. Daher zeigt die vorliegende Studie den zusätzlichen Wert der hybriden [68Ga]Ga-PSMA-11-PET/MRT durch die Gewinnung ergänzender diagnostischer Informationen im Vergleich zur [68Ga]Ga-PSMA-11-PET/CT-Niedrigdosis bei einer Untergruppe von Patienten mit lokalen Rezidiven in unmittelbarer Nähe der Blase.

Kooperation mit der Radiologie des DKFZ (Prof. Dr. Heinz-Peter Schlemmer).

Abb. 4 Beispiel eines histologisch bestätigten lokalen Rezidivs, das aufgrund der Nähe zur Blase in [68Ga]Ga-PSMA-11 PET-CT und PET-MRI nicht abgegrenzt werden konnte. PET/CT (a) war negativ, Niedrigdosis-CT war negativ (a,b). PET von PET/MRI war negativ (c). mpMRI des Prostatabetts zeigt ein die Blasenwand infiltrierendes lokales Rezidiv (rote Pfeilspitzen) in morphologischem T2w TSE (d), das eine schnelle Verstärkung in T1w-DCE (e,f) zeigt, begleitet von einem späten Auswaschphänomen. Die x-Achse in (e) entspricht der Zeit in Sekunden und die y-Achse stellt die Signalintensität in willkürlichen Einheiten dar. (Freitag MT et al. Eur J Nucl Med Mol Imaging 2017; 44:776-787)