“Mit dem Ausbau seiner Kompetenzen im Bereich Sarkomforschung und der Rekrutierung vonThomas Grünewald geht das KiTZ einen weiteren wichtigen Schritt auf dem Weg zu einem international wettbewerbsfähigen “Comprehensive Cancer Center“ für Kinder“, sagt Stefan Pfister, Direktor “Präklinische Pädiatrische Onkologie“ am KiTZ und Abteilungsleiter “Pädiatrische Neuroonkologie“ am DKFZ. Michael Baumann, Vorstandsvorsitzender des DKFZ, betont: “Wir sind sehr stolz, einen so hervorragenden Forscher und Arzt nach Heidelberg rekrutieren zu können.“

In der Sarkomforschung besteht ein besonders hoher Handlungsbedarf, da Sarkome die dritthäufigste Krebsart im Kindes- und Jugendalter repräsentieren und die Heilungsraten deutlich hinter anderen Krebsarten zurückfallen. Immer noch liegt die Sterblichkeitsrate beispielsweise bei Ewing-Sarkomen und Ewing-ähnlichen Sarkomen bei etwa 35 Prozent.

Dies zu ändern, ist das Ziel der 15-köpfigen Arbeitsgruppe von Thomas Grünewald, die aus Medizinern, Biologen und Bioinformatikern besteht. Das Team beschäftigte sich bereits an der LMU München intensiv mit der Erforschung und der Entstehung von Metastasen und Arzneimittelresistenzen in bösartigen kindlichen Sarkomen. “Dank der Unterstützung der Mohr-Stiftung ist es uns möglich, unsere Forschung an einem der besten Standorte für Krebsforschung weltweit nun weiter auszubauen“, sagt Thomas Grünewald.

Zunächst geht es darum, die Krankheitsmechanismen aufzudecken, die therapeutisch und diagnostisch genutzt werden können, um langfristig die Heilungsaussichten der betroffenen Kinder und Jugendlichen zu verbessern. Im Fokus stehen dabei schonendere Therapien sowie die Überwindung von Arzneimittelresistenzen. Außerdem suchen die Forscher nach neuen diagnostischen Methoden, die essenziell sind für korrekte Diagnosestellung und die Wahl der richtigen Therapie. Ein Schwerpunkt bildet die Entschlüsselung des Zusammenspiels von erworbenen Mutationen und angeborenen natürlichen Varianten des Erbguts (sogenannten Single Nucleotide Polymorphisms, SNPs), die insbesondere im Ewing-Sarkom eine entscheidende Funktion bei der Krebsentstehung und -entwicklung haben. Die Analysen des Teams um Grünewald führten unter anderem zu ersten Erklärungsansätzen dafür, warum Europäer eine circa 20-fach erhöhte Erkrankungswahrscheinlichkeit für Ewing-Sarkome im Vergleich zu Afrikanern haben, und wie ein solches Zusammenspiel den individuellen Krankheitsverlauf von Patienten mit Ewing-Sarkomen beeinflussen kann.

Über die Barbara und Wilfried Mohr-Stiftung

Die Barbara und Wilfried Mohr-Stiftung fördert die Wissenschaft und Forschung auf dem Gebiet der Onkologie. Dazu erteilt sie Forschungsaufträge im Bereich Onkologie, unterstützt Forschungsaufgaben, verleiht Preise und vergibt Stipendien. Außerdem widmet sich die Stiftung der sozialen Unterstützung von Menschen, die unschuldig in Not geraten sind. www.mohr-stiftung.de

Bild zur Pressemitteilung steht zum Download zur Verfügung:

https://www.kitz-heidelberg.de/fileadmin/media/kitz/forschung/Sarkomzellen_Gruenewald.jpg

Bildunterschrift:

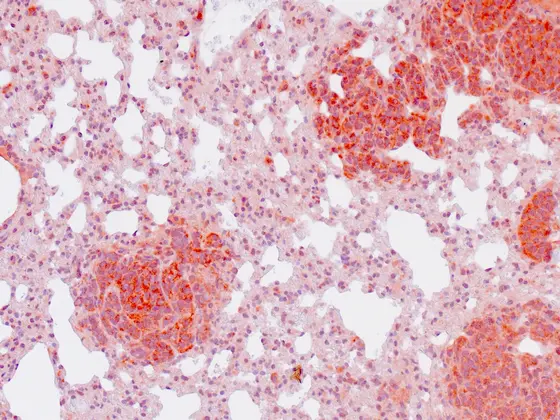

Ewing-Sarkomzellen mit starker nukleärer Expression eines Ewing-Sarkom-Markers.

Nutzungshinweis für Bildmaterial zu Pressemitteilungen

Die Nutzung ist kostenlos. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) gestattet die einmalige Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Thema der Pressemitteilung bzw. über das DKFZ allgemein. Bitte geben Sie als Bildnachweis an: “Quelle: Grünewald/LMU“.

Eine Weitergabe des Bildmaterials an Dritte ist nur nach vorheriger Rücksprache mit der DKFZ-Pressestelle (Tel. 06221 42 2854, E-Mail: presse@dkfz.de) gestattet. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt.