Seit einigen Jahren setzen Onkologen große Hoffnungen auf immuntherapeutische Ansätze mit gentechnisch veränderten Immunzellen, die Krebszellen spezifisch erkennen und zerstören. Beeindruckende Erfolge gab es bereits bei der Behandlung von B-Zell-Lymphomen und -Leukämien mit sogenannten CAR-T-Zellen, die einen gentechnisch veränderten Rezeptor tragen, der ein tumorspezifisches Angriffsziel erkennt. Die Abkürzung CAR steht dabei für chimärer Antigenrezeptor (CAR). Solche CAR-Rezeptoren werden nun auch für natürliche Killerzellen (NK-Zellen) entwickelt. NK-Zellen gehören zum angeborenen Immunsystem, das der ersten Abwehr gegen eindringende Krankheitserreger und Krebszellen dient. Anders als T-Zellen, müssen NK-Zellen nicht jedem einzelnen Patienten individuell entnommen, aufgereinigt und wieder zugeführt werden, sondern man kann sie z.B. aus Spenderzellen gewinnen. Zudem sind sie universell einsetzbar und es gibt seltener Abstoßungsreaktionen.

Gegen solide Tumoren kamen die CAR-NK-Zellen bislang jedoch kaum zum Einsatz. „Es fehlt an geeigneten Labormodellen, um systematisch zu testen, wie gut unterschiedliche CAR-NK-Zelllinien bei den einzelnen Patienten anschlagen und welche Nebenwirkungen sie haben könnten“, erläutert Henner Farin, Nachwuchsgruppenleiter des Deutschen Krebskonsortiums (DKTK) am Georg-Speyer-Haus in Frankfurt. Personalisierte Therapieansätze werden derzeit hauptsächlich an patientenspezifischen Mausmodellen getestet, die Tumorgewebe von Patienten tragen. „Deren Herstellung ist jedoch zeit- und kostenintensiv und die Ergebnisse lassen sich nur bedingt auf den Menschen übertragen. Übliche Zellkulturen wiederum können die komplexe Gewebsstruktur von soliden Tumoren bisher nicht ausreichend nachbilden“, fasst Henner Farin einige der Herausforderungen für präklinische Tests zusammen.

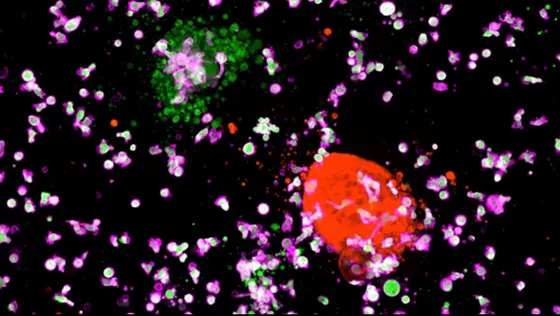

In der aktuellen Studie stellten er und seine Kollegen dreidimensionale Tumorkulturen aus Gewebeproben von Dickdarmkrebspatienten her. Mit diesen Tumor-Organoiden und Organoiden aus gesunden Darmzellen testeten sie, wie effektiv unterschiedliche CAR-NK-Zelllinien Darmkrebszellen zerstören und welche Schäden sie möglicherweise auch bei gesunden Zellen anrichten. Die Mini-Tumoren wurden von den Wissenschaftlern gentechnisch so verändert, dass die Krebszellen messbare Lichtsignale aussenden. Je mehr Krebszellen durch die Killerzellen abgetötet wurden, desto schwächer wurde das Lichtsignal. Mit dieser Methode konnten die Wissenschaftler live unter dem Mikroskop verfolgen, wie effektiv und wie spezifisch die Abwehrzellen die Krebszellen eliminierten.

Richteten die Forscher die Killerzellen gegen ein Oberflächenprotein, das sowohl in entarteten wie auch in gesunden Zellen vorkommt, wurden Tumor- und normale Organoide gleichermaßen angegriffen. Abwehrzellen, die gegen ein krebsspezifisches Rezeptorprotein gerichtet waren, zerstörten dagegen nur die Krebszellen und griffen keine gesunden Zellen an (Video). Auf diese Weise entdeckten die Wissenschaftler auch, dass der bekannte Signalrezeptor FRIZZLED für die CAR-NK-Zell-Therapie ein weniger geeignetes Angriffsziel ist, als ursprünglich angenommen. FRIZZLED wird in bestimmten Darmkrebstumoren in besonders großen Mengen produziert. Die Anti-FRIZZLED-Killerzellen schädigten jedoch auch die gesunden Organoide, eine wichtige Erkenntnis für die Entwicklung von Therapien mit FRIZZLED als Angriffsziel.

Mit dem neuen System will das Wissenschaftlerteam die Entwicklung der personalisierten Krebsimmuntherapie entscheidend beschleunigen: „Die Organoide sind ein Tumor-Avatar des Patienten. Mit diesem neuen System können wir künftig abschätzen, wie sehr Patienten von unterschiedlichen CAR-NK-Zelllinien profitieren werden und ob mit starken Nebenwirkungen zu rechnen ist“, sagt Henner Farin. Tumor-Organoide lassen sich mittlerweile auch aus Gewebeproben von Lungen-, Brustkrebs und anderen soliden Tumoren im Labor herstellen. Das von dem Forscherteam entwickelte Screening-Verfahren kann daher künftig genutzt werden, die Wirksamkeit genmodifizierter Killerzellen auch bei anderen Tumorarten zu erforschen.

Ein vom Grundprinzip her den CAR-NK-Zelllinien ähnlicher Ansatz wird gegenwärtig im Rahmen der Förderinitiative „UniCAR NK Cells“ des DKTK für den klinischen Einsatz bei schwarzem Hautkrebs entwickelt.

Originalpublikation:

Schnalzger T.E. et al. 3D model for CAR-mediated cytotoxicity using patient-derived colorectal cancer organoids. In: EMBO Journal (Online Publikation 29. April 2019) DOI: 10.15252/embj.2018100928

Ein Video zur Pressemitteilung steht zur Verfügung unter:

movieS9.mp4

BU für Bild und Video:

Angriff der Killerzellen: CAR-NK-Zellen (violett), die gegen ein krebsspezifisches Oberflächenprotein gerichtet sind, zerstören nur Darmkrebs-Organoide (grün) und verschonen Organoide aus gesunden Darmzellen (rot).

Nutzungshinweis für Bildmaterial zu Pressemitteilungen

Die Nutzung ist kostenlos. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) gestattet die einmalige Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Thema der Pressemitteilung bzw. über das DKFZ allgemein. Bitte geben Sie als Bildnachweis an: „Quelle: Henner Farin/Georg-Speyer Haus“.

Eine Weitergabe des Bildmaterials an Dritte ist nur nach vorheriger Rücksprache mit der DKFZ-Pressestelle (Tel. 06221 42 2854, E-Mail: presse@dkfz.de) gestattet. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt.