Ewing-Sarkome sind nach Osteosarkomen die zweithäufigsten Knochentumoren im Kindes- und Jugendalter. Derzeitige Therapiestrategien führen bei etwa einem Drittel der Patienten zu Rückfällen – mit meist fatalem Ausgang. Obwohl das Verständnis über die Tumorbiologie des Ewing-Sarkoms in den letzten Jahren deutlich gestiegen ist, konnten die Heilungsraten bisher nicht relevant verbessert werden. Drei wissenschaftliche Arbeitsgruppen aus Heidelberg, München und Essen, die zum klinischen Netzwerk des Deutschen Krebskonsortiums (DKTK) gehören, wollen das nun ändern: In dem so genannten „Translationalen Ewing-Sarkomforschungsverbund“ wollen sie am Beispiel des Ewing-Sarkoms modellhaft erforschen, wie die angeborene genetische Vielfalt der Tumoren im Zusammenspiel mit erworbenen Genveränderungen den Krankheitsverlauf beeinflusst. Aus den Erkenntnissen ihrer Untersuchungen wollen sie Ansätze für die personalisierte Therapie von Tumoren im Kindes- und Jugendalter ableiten.

„Wir haben vor, einen Ewing-Sarkom-Genomatlas zu erstellen, der klinische, histologische sowie molekulargenetische Informationen von Ewing-Sarkomen und ähnlichen Tumoren umfasst“, so Stefan Pfister, Direktor des Präklinischen Programmes am KiTZ, Abteilungsleiter am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) und Oberarzt am Universitätsklinikum Heidelberg (UKHD). Um Ansätze für eine mögliche Immuntherapie zu finden, charakterisieren die Forscher außerdem die Immunzellen, welche in Ewing-Sarkome einwandern, mit modernsten Technologien.

Aufgabe der Münchner Arbeitsgruppe wird es sein, mit Hilfe genetischer und epigenetischer Methoden die molekulare Vielfalt der Tumoren zu ergründen. „Wir werden nach Genen suchen, die bei der Vorhersage des Krankheitsverlaufes von Ewing-Sarkom-Patienten helfen können und eventuell als therapeutische Angriffspunkte in Frage kommen“, erklärt Thomas Grünewald, Leiter der Max-Eder Nachwuchsgruppe für Pädiatrische Sarkombiologie am Pathologischen Institut der Ludwig-Maximilians-Universität München (LMU).

Das Essener Team kümmert sich währenddessen um die Identifizierung und Validierung von Biomarkern, die das Ansprechen auf die Therapie vorhersagen können. Ein Schwerpunkt wird die Identifizierung von Biomarkern aus den so genannten Flüssigbiopsien (Liquid Biopsy) sein. Das Team hat große Expertise in der Analyse von flüssigen Patientenproben wie Blut, Knochenmark oder Urin. „Tumoren hinterlassen ihre Spuren in diesen Körperflüssigkeiten. Wir wollen die Spuren mit Hilfe der Liquid Biopsy lesen lernen“, so Uta Dirksen, Kinderonkologin, stellvertretende Direktorin der Kinderklinik III am Universitätsklinikum Essen und Leiterin der internationalen Cooperativen Ewing Sarkomstudiengruppe. „Auf diese Weise hoffen wir die Faktoren zu identifizieren, die zur Bildung von Mikrometastasen bei Ewing-Sarkomen führen“.

Gefördert wird das Verbundprojekt, das über einen Zeitraum von fünf Jahren laufen wird und im November dieses Jahres startet, von der Gert und Susanna Mayer Stiftung. Sie stellt 1,5 Millionen Euro dafür zur Verfügung.

Ein Bild zur Pressemitteilung steht zum Download zur Verfügung:

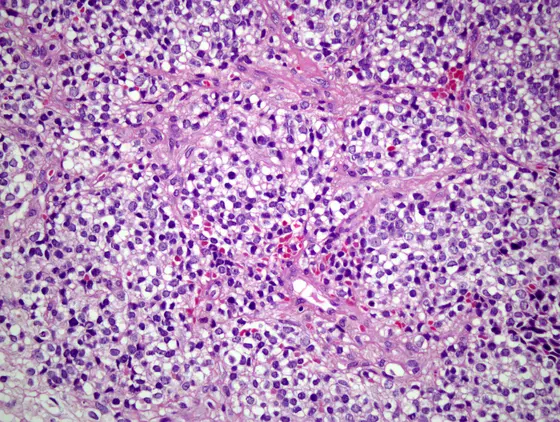

EwingSarkom_Histologie.jpg

Bildunterschrift:

Ewing-Sarkom-Zellen sind klein, rund und undifferenziert. Sie lassen sich ohne molekulare Analysen nur schwer von anderen Tumorzellen abgrenzen, was die Diagnosestellung oft erschwert und verzögert.

Nutzungshinweis für Bildmaterial zu Pressemitteilungen

Die Nutzung ist kostenlos. Das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) gestattet die einmalige Verwendung in Zusammenhang mit der Berichterstattung über das Thema der Pressemitteilung bzw. über das DKFZ allgemein. Bitte geben Sie als Bildnachweis an: „Quelle: Grünewald/LMU München“.

Eine Weitergabe des Bildmaterials an Dritte ist nur nach vorheriger Rücksprache mit der DKFZ-Pressestelle (Tel. 06221 42 2854, E-Mail: presse@dkfz.de) gestattet. Eine Nutzung zu kommerziellen Zwecken ist untersagt.